SONG OF THE WEEK: The Police – Message In A Bottle

Qualche giorno fa parlavo con un mio collaboratore di un collega che ha deciso di lasciare l’azienda per una nuova opportunità. Ad un certo punto, sorseggiando il suo espresso, il mio collaboratore ha sentenziato: “Sai qual è il problema? Lui è sempre stato un’isola. Faceva il suo, eccelleva nel suo, ma non si è mai davvero integrato con il resto di noi.“

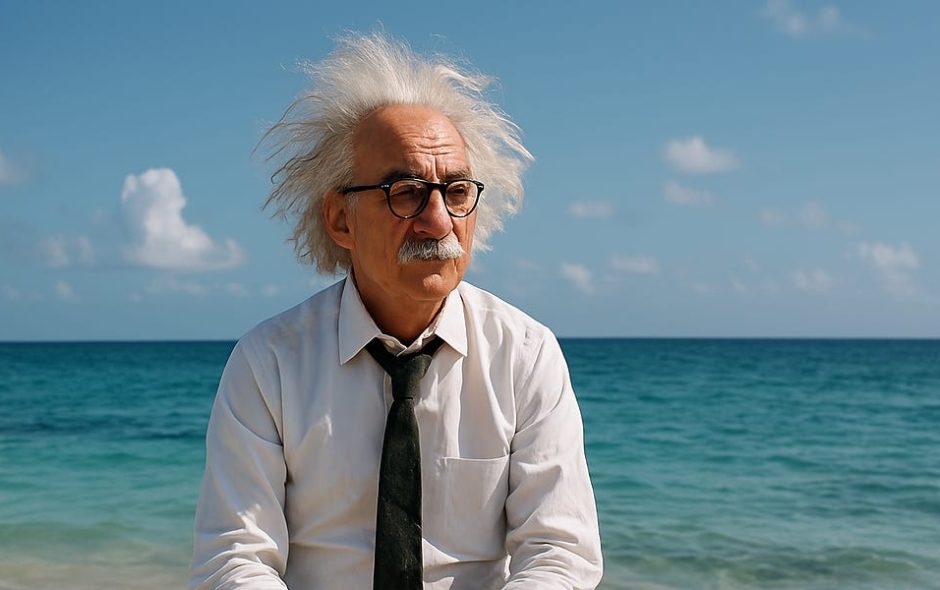

Quella frase mi è rimasta impressa. “Un’isola”. Come se il nostro ex collega fosse una massa di terra isolata, circondata da acqua, separata dal continente.

A pensarci bene, tutti noi agiamo come se fossimo isole. Soprattutto nel mondo del lavoro. Abbiamo il nostro CV, le nostre competenze, i nostri obiettivi personali. Quando ci presentiamo a un colloquio diciamo “Io sono questo”, come se stessimo descrivendo un oggetto immutabile, una roccia in mezzo al mare. Ma è davvero così? Spoiler: assolutamente no.

Così mi sono ritrovato a riflettere su quanto sia limitante (e francamente, sbagliata) questa visione del sé come entità fissa e isolata, soprattutto nelle nostre organizzazioni, e quanto invece possa essere interessante capire perchè sia meglio sul lavoro e nella vita non essere isole, ma piuttosto oceani in costante movimento, che si fondono e si influenzano a vicenda.

Ma andiamo per gradi.

L’illusione del sé fisso

C’è qualcosa di profondamente rassicurante nel credere di essere un’entità stabile e definita. “Io sono introverso“, “Io sono un leader nato“, “Io sono un pensatore analitico“. Queste etichette ci danno una sensazione di controllo, come se avessimo finalmente capito il manuale d’istruzioni di noi stessi.

Il problema? È una colossale illusione.

La settimana scorsa ero in una riunione con il mio team. In quella stanza, ero il “Giuseppe strategico“, quello che pensa al quadro generale. Poi sono tornato a casa e in 3,2,1… sono diventato il “Giuseppe papà“, quello che gioca a UNO (e perde regolarmente) contro #figlia1. Due ore dopo, eccomi trasformato nel “Giuseppe marito”, che discute con mia moglie di ristrutturazioni domestiche con la stessa passione con cui normalmente parlo di AI.

Ero sempre la stessa persona? Biologicamente sì, ma nel modo di parlare, pensare, comportarmi? Assolutamente no. E questo non è un bug del sistema, è esattamente come funzioniamo.

La psicologa sociale lo spiega bene: la nostra identità non è fissa ma fluida, costantemente rimodellata dalle interazioni che abbiamo. Non esiste un “vero io” nascosto da qualche parte nel nostro cervello. Siamo, letteralmente, diversi in contesti diversi.

Il test della leadership invisibile

Qualche mese fa ho condotto un esperimento con il mio team. Ho preso due gruppi di lavoro e ho dato loro lo stesso identico problema da risolvere. L’unica differenza? Nel primo gruppo ho scelto come leader una persona estremamente timida, che non aveva mai guidato un progetto prima. Nel secondo, ho messo al comando il classico “leone da sala riunioni”.

Indovinate cosa è successo?

Il “timido” ha guidato il team ad una soluzione brillante e tutti hanno partecipato attivamente. Il “leone” ha finito per monopolizzare la discussione, con metà del team che ha praticamente spento il cervello.

Quando ho chiesto al nostro “timido” come si fosse sentito, la sua risposta è stata illuminante: “Non mi sono comportato come pensavo mi sarei comportato. È come se il contesto mi avesse trasformato in qualcun altro”.

Ed è esattamente questo il punto. L’ambiente in cui ci troviamo – le persone con cui interagiamo, le aspettative che percepiamo, il ruolo che ci viene assegnato – ci modella molto più profondamente di quanto immaginiamo.

Non è una questione di, come dicono gli inglesi, “fake it until you make it”. È molto più profondo. È comprendere che non esiste un “vero te” che si nasconde sotto una maschera. Esistono infinite versioni di te, tutte ugualmente autentiche, che emergono in risposta al contesto.

La magia delle aspettative

Da papà ho imparato una cosa fondamentale: le aspettative che riponiamo negli altri hanno un potere quasi magico di trasformarli.

Quando dico a #figlia2 “Tu sei coraggiosa”, non sto semplicemente descrivendo una caratteristica che vedo in lei. Sto attivamente contribuendo a crearla. E lei, incredibilmente, inizia a comportarsi in modo più coraggioso, non perché stia cercando di compiacermi, ma perché quella visione di sé inizia a diventare parte della sua identità.

Lo stesso fenomeno accade ogni giorno nei nostri uffici, ma raramente ne siamo consapevoli.

Quando dico a un membro del mio team “So che sei brillante con i numeri“, non sto solo facendo un complimento. Sto letteralmente modellando come quella persona vede se stessa. Se continuo a trattarla come “la persona brillante con i numeri“, è molto probabile che inizierà a eccellere ancora di più in quell’area – non per magia, ma perché l’identità è relazionale e in costante evoluzione.

L’opposto è altrettanto vero. Se tratto qualcuno come “il pigro del team”, indovinate chi finirà per confermare questa etichetta? Non perché fosse “veramente” pigro, ma perché le identità emergono dalle relazioni, non esistono in un vuoto.

Non esistono sistemi chiusi

Il problema più grande che vedo nelle organizzazioni oggi è proprio questo: continuiamo a trattare le persone come se fossero sistemi chiusi, con caratteristiche fisse, mentre in realtà siamo tutti sistemi aperti, in costante interazione e trasformazione.

Prendiamo le valutazioni delle performance. Quanto sono assurde, se ci pensiamo? Valutiamo le persone come se le loro prestazioni fossero interamente determinate dalle loro caratteristiche personali, ignorando completamente il contesto, le relazioni, le dinamiche di gruppo che le hanno plasmate.

È come valutare un pesce sulla sua capacità di arrampicarsi sugli alberi, e poi stupirsi quando non performa bene. E no, non sto cercando di giustificare le persone che non fanno il loro lavoro (ci sono anche quelle, ovvio). Sto dicendo che la prospettiva è fondamentalmente sbagliata.

La vera domanda non è “Com’è questa persona?”, ma “Come possiamo creare un contesto in cui questa persona possa esprimere la versione migliore di sé?“.

È un cambio di paradigma che trasforma completamente il modo in cui gestiamo i team e le organizzazioni.

Non posso parlare di identità nel 2025 senza toccare il tema della polarizzazione. Siamo tutti stanchi di vivere in un mondo dove sembriamo divisi in tribù che non si parlano più.

Ma cosa c’entra questo con l’identità fluida? Tutto.

La polarizzazione si nutre dell’idea che le persone siano fisse e immutabili. “Quelli di destra sono tutti così”, “Quelli di sinistra sono tutti colà”. Trattandoli come categorie fisse e rigide, li rendiamo tali. È una profezia che si autoavvera.

Se invece iniziassimo a vedere gli altri (e noi stessi) come entità fluide, in costante evoluzione, potremmo aprire spazi di dialogo che oggi sembrano impossibili.

Non sto dicendo che sia facile, né che risolverebbe magicamente tutti i problemi (sono realista, non un guru motivazionale di LinkedIn). Ma è un punto di partenza necessario.

5 modi concreti per “ripensare l’io” nel lavoro

Ok, proviamo ad andare oltre alla teoria. Come possiamo tradurre tutto questo in azioni concrete? Ecco i miei cinque suggerimenti:

-

Ripensa le riunioni: Invece di permettere alle solite dinamiche di gruppo di cristallizzarsi, prova a cambiare regolarmente i ruoli. Chi prende appunti, chi modera, chi sintetizza. Vedrai emergere versioni delle persone che non sapevi esistessero.

-

Abbandona le etichette: Smetti di definire i tuoi colleghi con etichette fisse. “Il creativo”, “Il preciso”, “Il procrastinatore”. Le etichette diventano gabbie che limitano il potenziale delle persone.

-

Crea contesti diversi: Se vuoi vedere nuove versioni dei tuoi collaboratori, creale attivamente. Un team che si incontra sempre in una sala riunioni formale produrrà un tipo di interazione. Lo stesso team che si incontra in un parco, o durante una camminata, o in una sessione di brainstorming senza regole, farà emergere dinamiche completamente diverse.

-

Pratica l’effetto Pigmalione positivo: Inizia a trattare le persone come se fossero già la versione migliore di sé che possono essere. “So che sei il tipo di persona che può risolvere questo problema complesso”. Non è manipolazione, è creare lo spazio perché quella versione possa emergere.

-

Ripensa i feedback: Invece di dire “sei così”, prova a dire “in questa situazione, ho notato che…”. È un piccolo cambiamento linguistico che riconosce la natura contestuale del comportamento umano.

L’onda che diventa mare

Per chiudere, tornando all’osservazione del mio collega da cui siamo partiti, la verità è che non siamo isole, ma nemmeno siamo semplicemente interconnessi come una rete. Siamo più simili alle onde del mare: apparentemente separate, ma in realtà espressioni momentanee dello stesso vasto oceano, che si formano e si dissolvono, influenzandosi a vicenda in modi che spesso non vediamo né comprendiamo.

E questo non è un limite ma una liberazione. Significa che non siamo prigionieri di chi pensiamo di essere. Significa che possiamo creare contesti in cui emergono le versioni migliori di noi stessi e degli altri. Significa che nessuna etichetta, nessun fallimento, nessun momento di difficoltà definisce chi siamo – perché siamo, per natura, in costante divenire.

Forse la prossima volta che qualcuno mi chiederà “chi sei?” risponderò semplicemente: “Dipende da chi me lo chiede”. Non per essere “paracubico”, ma perché è letteralmente la verità più profonda che conosco.

Sempre avanti, condannati all’ottimismo!

Giuseppe